總統賴清德先生、行政院長卓榮泰先生:

我們謹以最急切的心情,寫下這封公開信。隨著大罷免的結果揭曉,台灣教育將面臨公元 2000 年《教育經費編列與管理法》實施以來最嚴重的危機。你們的選擇與作為,必將牽動台灣教育制度的根基,決定下一代能否持續享有公平、普及與優質教育。

因此,我們誠懇地呼籲總統與行政院長:請秉忠治國,守義施政。

(點選查看更多)

.守住教育經費保障制度 — 為孩子與國家未來留下最後一道防線

- 「秉忠」:以國家法律與社會正義為依歸,不讓人民的權益犧牲於政黨攻防。

- 「守義」:即使面臨困難與壓力,也堅守制度底線,成全長遠大局,不為一時之便動搖原則。

《財政收支劃分法》修法如何動搖公共教育經費制度

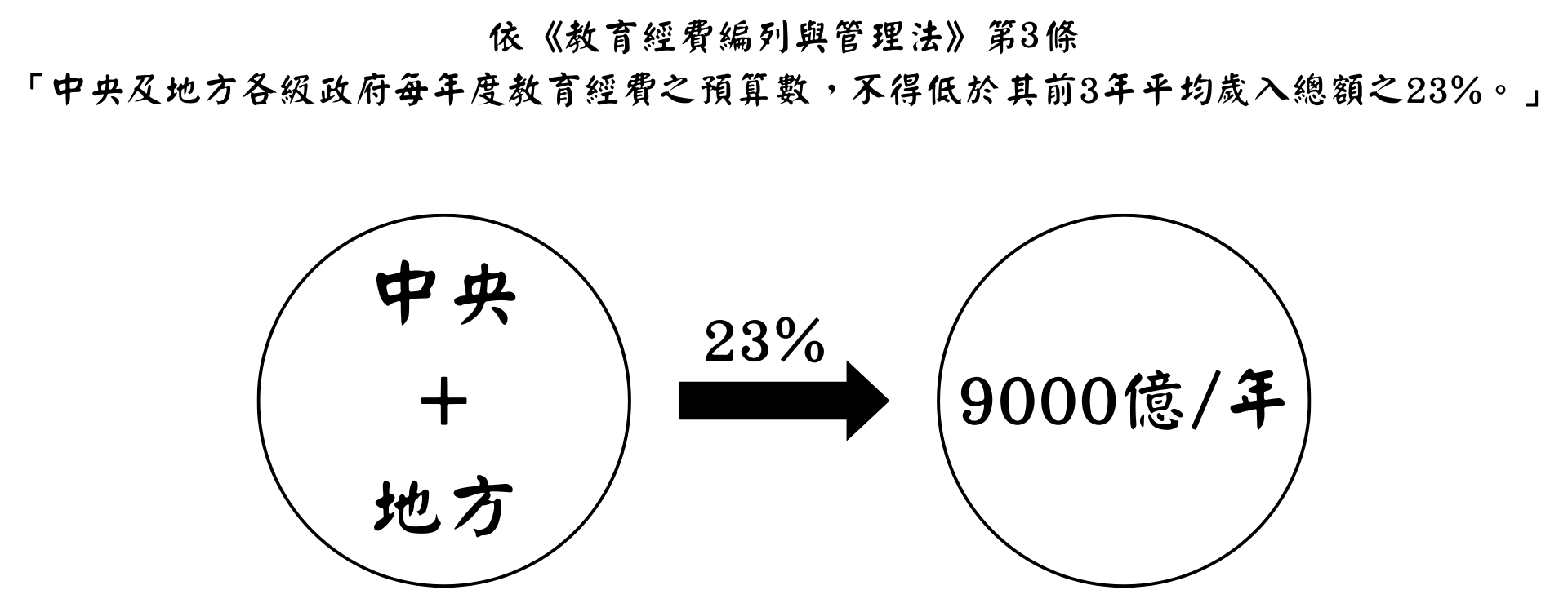

依據 2000 年《教育經費編列與管理法》第 4 條規定,中央與地方政府每年教育經費總額,不得低於前三年歲入總額平均的 23%。2022 至 2024 年歲入總額平均約 3.911 兆元,其 23% 為約 8995 億元(適用於 2026 年),上圖簡化為 9000 億。

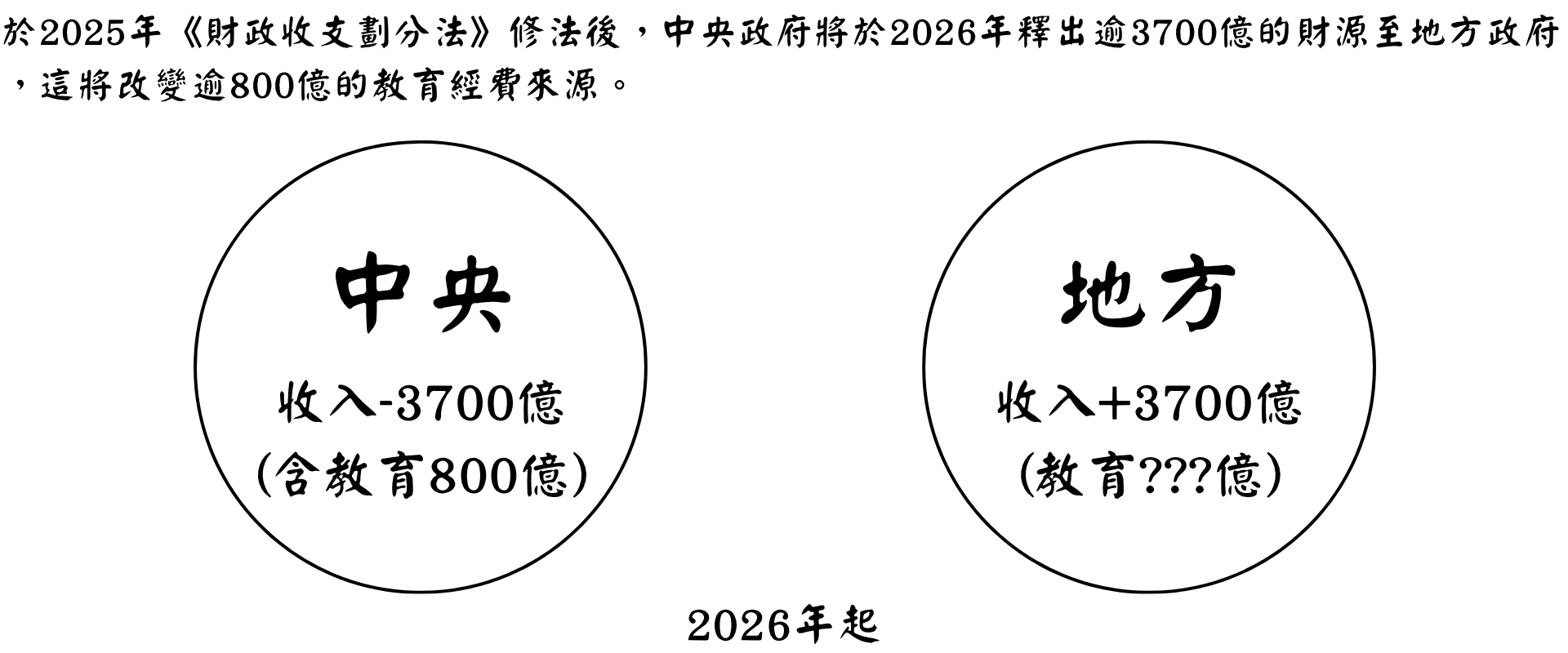

2025 年法定教育經費由中央負擔 46.79%、地方負擔 53.21%。但籌編 2026 年經費時,行政院保有兩手方案:

- 甲案:若國會生態改變,《財政收支劃分法》(以下簡稱《財劃法》)可以再修,行政院將視修法結果再提中央對 2026 年教育經費分攤比例的主張。

- 乙案:若國會生態不變,則依今年 3 月 21 日總統公布的《財劃法》修正(以下簡稱《新財劃法》),中央財源將減少 3753 億元,地方則增加 3753 億元。

行政院將主張這 3753 億元的 23%,約 863 億教育經費改由地方編列,中央可以仁慈一點, 863 億算 800 億就好。教育經費編列調整情形如下圖:

中央教育經費可以真減 800 億,但地方教育經費卻不可能真加 800 億

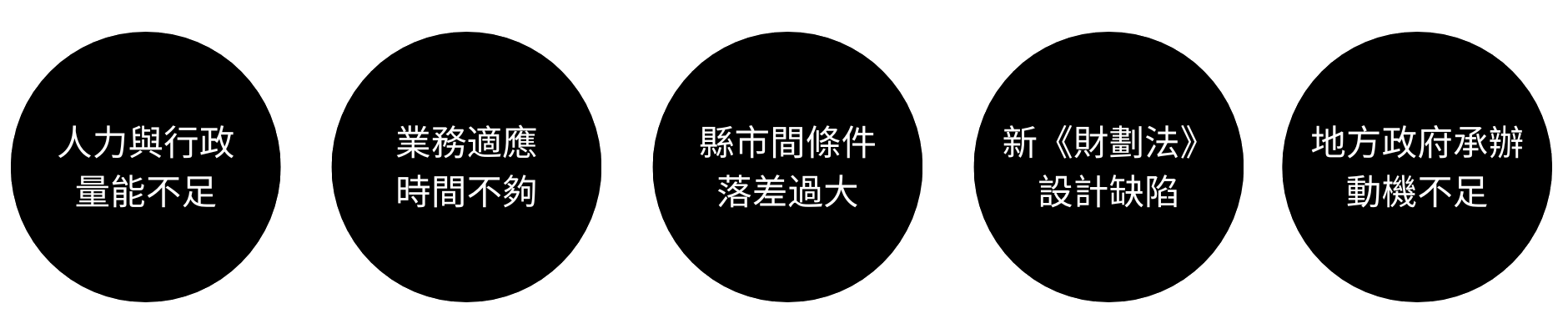

我們認為地方政府實際上並不具備一下子就增加 800 億教育業務的能力,主要原因如下:

- 執行人員不足:多數縣市面臨教育人力短缺與工作負荷超載,即使增加經費,也缺乏足夠人力與能量來執行新業務。

- 時間不夠:不少業務轉移也必須調整法令,短期內難以完成。強行轉移恐導致教育現場混亂。

- 縣市之間條件落差過大:同樣的業務,甲縣市或許具備承接能力,乙縣市卻可能因人力、經費、地理等因素難以執行,導致全台教育資源落差擴大。學前教育公共化就是最典型的例子。

- 《新財劃法》本身的設計缺陷:《新財劃法》是依各縣市人口與工商稅額分配縣市間的財源,富縣多分,窮縣少分。與目前中央對縣市的一般教育補助採窮縣多分,富縣少分的精神剛好背道而馳。所以部分教育業務下放地方之後,縣市之間下放教育業務的規模與下放財源的規模,不但不會相稱,而且經常是逆反的。極易擴大「一個台灣,兩個世界」的現象,離各地方人民受教機會均等的理想越來越遠。

- 缺乏動機::各地的首長與教育文官面臨人員、時間不夠;承接業務有困難;所分配款項與業務規模逆反等如山的困難,怎麼還會有動機去加編 800 億教育經費,以補足中央政府減編的 800 億教育經費?

因此即便行政院強行攤派,地方也可能以「虛編」方式應對,限制學校動支,使教育經費保障變為帳面遊戲;整件事變成中央聯合地方共同去「騙」全體國人的一個「局」。此後教育官員,基層校長、教師將對制度失去信任感,政策推動與改革動能將消磨殆盡。

此時此刻,恰如彼時彼刻

1997 年,時任行政院長連戰與主計長韋端,趁修憲凍省之際凍結《憲法》第 164 條條對教育、科學、文化經費的保障條文。教育界與公民社會,經歷了長達三年的社會運動與制度倡議,於 2000 年建立《教育經費編列與管理法》,重建教育經費的保障機制,奠定教育財政基礎,使台灣教育在過去 25 年得以穩定發展、與時俱進,具體成果包括:

- 實施十二年國教

- 學生人數下降、師資增加

- 學校基礎設施如水電、網路與資訊設備不斷充實,冷氣普及

- 疫情下仍能維持教學

- 私立大專與高中的學生獲得穩定的學費補助

- 學前教育政策向公共化靠攏,投入大量津貼,幫助家庭育兒,婦女勞參,社經不利者脫貧

- 實施 108 課綱與推動自主學習制度轉向

難住教育進步的阻力仍然很多,但都不是因為政府沒投錢。

如今,我們再次站在歷史的關鍵時刻:政黨在《財劃法》黨爭,又順手幹掉了「教育經費保障」。如同 1997 年的凍結憲法 164 條事件,城門失火,殃及池魚。教育再度面臨危機,若教育界選擇沉默,台灣將走向資源流失、改革倒退與不平等擴大的滑坡。

解開危機的兩條出路

第一條出路:賴總統與卓院長公開指示 2026 年與其後教育經費編列與《新財劃法》脫鉤,中央與地方教育經費編列大體仍循 2025 年的金額,僅微幅調整;沒有中央政府減列 800 億教育預算這件事。這樣子做的結果是:教育經費在中央政府收入的佔比,會比現在再提高 2.5% 。而地方政府的教育經費編列仍須較 2025 年成長,只是不必再暴增 800 億的額外教育經費編列。

此後,如果合於:能補足地方的執行能力與執行人員、有合理的時間修改行政命令轉移教育業務、不傷害各地人民的受教機會均等三項條件,我們支持部分教育業務,由中央政府轉移到地方政府來執行。

第二條出路:比照 1997 年,教育界進行三年全方位的集結與社運抗爭,訴求再修《教育經費編列與管理法》,釘死中央與地方最低教育支出義務。這條路並不好走,社會成本也高,但是如果有需要,我們只能再走一遍!台灣不可能退回到讓教育去和經濟、交通、國防、外交…每年去競逐預算的局面。下一代受教育的錢,是爭不過眼前利益的。

關鍵時刻,請守住對下一代的承諾

大罷免是否改變國會生態,未來一至三個月將見分曉。如果國會生態改變,《財劃法》可以先修回原狀,畢竟要將數千億的業務由中央轉移到地方政府執行,至少須要數年時間的討論。

如果大罷免沒有改變國會生態,我們籲請賴總統及卓院長公開指示:2026 年中央與各縣市教育經費編列大體仍循 2025 年的金額,只酙酌政府整體收入成長,各自微幅成長;停止因應財劃法無法翻案的「乙案」規畫,中央政府不減列 800 億教育預算。雖然這樣子做教育經費對中央政府收入的佔比,會比 2025 年提高約 2.5% 。但以大局論,值得!這並不是執政黨對在野黨的讓步,也不是中央政府對地方政府的財政吃虧,而是總統與行政院長「秉忠治國、守義施政」的展現,是政治家在關鍵時刻,願意主動維持教育經費保障,不僅是對憲政制度正當性的堅守,更是對社會公平與世代正義的積極回應。台灣教育也會因此維持住資源的穩定與普及,翻轉貧富代間循環、縮減城鄉學習落差、確保經濟不利兒童不被體制遺忘。此義舉必會載入史冊,並受到萬千教育界人士感謝。

當然我們的敦請,只限於教育預算編列,其原則並未擴及政府其他施政領域。我國也只有教育一個政事別訂有法定經費保障。其他領域的政府施政,各有其不同的權變原理,無法一概而論。

從更高的維度看:如果大罷免沒讓國會生態改變,也代表這一回合政黨間攻防勝負已分,朝野之間再彼此硬幹下去必定民不聊生,國家覆亡。遠不如聽從我們的籲請,給台灣政壇留一絲回復正常治理的空間,也免除違反教育經費法定保障的危機。

查看簽署人名單(點擊展開)

- 中華民國振鐸學會

- 自主學習公共化推動連線

- 秘蜜基地繪本屋

- 牧心蒙特梭利實驗教育團體

- 青醒人共生文化智庫

- 國際實驗高教知行聯盟

- 台灣全人與民主教育協會

- Only 實驗教育:陪伴拒學生轉自學到自立

- 1221未來教育發展協會

- 身生實驗教育機構

- 魚水教育催化劑

- 社團法人臺灣厭學者引路協會

- 社團法人孩籽實驗教育協會

- 社團法人台灣親子共學教育促進會

- 展翔非學校實驗教育推動中心

- 光合人文教育工作室

- 臺灣教育與差異政治研究會

- 台南社區大學

- 社團法人雲林縣社會教育發展促進會

- 社團法人高雄市自學家庭支持協會

- 馨愛成長協會

- 基隆市社造福利服務協會

- 社團法人台灣環境教育協會

- 高雄市北高雄社區大學

- 臺北市大同社區大學

- 社團法人彰化縣就業能力教育協會

- 台中市父母成長協會

- 新北市新莊社區大學

- 臺灣另類暨實驗教育學會

- 新北市三重社區大學

- 哈佛蒙特梭利實驗教育機構

- 謝國清

- 任懷鳴

- 丁志仁

- 沈潔伃

- 林芸伍

- 蔡杏芬

- 吳錦秀

- 蕭典義

- 李頎

- 盧瑞興

- 楊雅茜

- 張仁彰

- 顏振寧

- 陳建州

- 林怡廷

- 曹珍甄

- 陳志驅

- 張少慈

- 王宜安

- 楊麟鈞

- 鄭婷如

- 王欣

- 李玨冠

- 蕭澤倫

- 游騰芳

- 彭英蘭

- 孫季康

- 柯君翰

- 江雪蓮

- 楊雅安

- 陳宇恩

- 黃翔薇

- 林元駿

- 游文綺

- 侯智輝

- 陳彥翰

- 韋姸如

- 游欣慈

- 李雅琳

- 林東翰

- 黃劭筠

- 吳碧霜

- 鄭婷文

- 張瓊鎂

- 胡懿欣

- 林秀花

- 吳凱紜

- 謝富雀

- 林家欣

- 王藝樺

- 楊雯捷

- 李明慧

- 黃妮娜

- 李沁宜

- 馮曉岱

- 潘素芬

- 阮詩賢

- 李牧瞳

- 林淑美

- 方元

- 張繼泓

- 陳品臻

- 文馨瑩

- 周玉靜

- 鄭添元

- 柯明岑

- 黃美瑄

- 吳依含

- 莊紫琳

- 王慧玲

- 留麗珍

- 邱思萍

- 李添盛

- 白承修

- 湯孟寰

- 范智鈞

- 汪履維

- 游士賢

- 許元駿

- 吳妶逸

- 鄭碩

- 林意雪

- 楊逸帆

- 周鄭州

- 蔡宗霖

- 趙奕瑋

- 黃郁容

- 陳心恬

- 王嘉琪

- 劉士弘

- 姜怡伶

- 陳春如

- 簡震洋

- 鄒永萍

- 楊采涵

- 羅鈞文

- 廖俊傑

- 施采邑

- 簡彰呈

- 李鎮仰

- 黃靜媚

- 林欣宜

- 王品筑

- 馬家慧

- 梁維雯

- 陳柏翔

- 陳秀玲

- 周樂生

- 魯維倫

- 李英滋

- 黃友勇

- 楊彩鳳

- 吳東燦

- 李立紘

- 楊之嫤

- 曾琬珊

- 沈俊光

- 鄭嘉璇

- 謝宛雯

- 侯孟偉

- 張書華

- 陳振淦

- 朱純良

- 林應傑

- 余霖

- 陳姿彤

- 戎培芬

- 許武龍

- 孟秋賢

- 傅心怡

- 巫春樹

- 李明燕

- 林香君

- 徐家愉

- 張瀞方

- 李佳靜

- 劉麗玲

- 丘延亮

- 王麗淑

- 陳采葳

- 劉建成

- 陳貴成

- 何錦軒

- 張益閎

- 溫正義

- 吳佳佳

- 李俊杰

- 陳湘君

- 曾美慧

- 劉易奇

- 黃珮珮

- 蔡尚旻

- 林儀甄

- 陳韋方

- 李國章

- 陳碧倩

- 劉佩君

- 陳宛毓

- Khu Chùnsiâng

- 劉偉定

- 葉育峯

- 許采葳

- 范春桃

- 彭清翎

- 游秀娟

- 蔡碧金

- 陳國全

- 游毓瓊

- 林金吉

- 陳翊婷

- 許淑貞

- 陳瓊如

- 陳宥穎

- 莊順裕

- 楊子欣

- 丁禾

- 洪易詮

- 徐凡甘

- 吳律德

- 鍾好娥

- 王泱澄

- 陳文濤

- 黃惠娟

- 鄭欣宜

- 李穎

- 陳嫺霓

- 黃薏庭

- 王素敏

- 陳語喬

- 高菁宜

- 張弘孟

- 張蕊

- 紀瑞棋

- 廖錫堅

- 楊鎮宇

- 黃麗芳

- 劉雅琪

- 林介佳

- 吳國維

- 黃詠靖

- 許瑜晴

- 李世英

- 林雅玲

- 周亮君

- 柯雲晴

- 王榮玫

- 盧桂鶯

- 賴惠鳳

- 何恩柔

- 吳秀雲

- 叢宥慈

- 謝式斌

- 林淑珠

- 劉孟佳

- 方俐蓉

- 陳寶香

- 王慶祥

- 胡芯華

- 林翰廷

- 度昀奇

- 鄭安如

- 賴宗利

- 吳秋瑾

- 陳亦儒

- 倪顯光

- 陳姿宇

- 賴聖烽

- 邱柏瑋

- 梁琇惠

- 汪逸萍

- 林嘉怡

- 許婉鈴

- 賈蘭芬

- 羅文晴

- 李橙安

- 劉品希

- 高千涵

- 謝明憲

- 林珮玲

- 溫淑玲

- 劉懿芳

- 蔡毓純

- 馮祺雅

- 林淑玲

- 周聖心

- 郭水泉

- 蔡筑因

- 白憶蘭

- 卓淑惠

- 張尹譯

- 羅怡婷

- 楊筑琪

- 顏玥澄

- 楊浥瑜

- 李孟黛

- 劉孟硯

- 楊松諺

- 汪亭欣

- 鄭雅珊

- Yu Tsai

- 陳虹伶

- 李莉貞

- 林怡瓊

- 江伶怡

- 余佩欣

- 許月燕

- 曹敏國

- 蘇冠彰

- 俞聖律

- 江鳳英

- 姜麗雯

- 王珍誼

- 黃秋燕

- 黃名

- 杜娟菁

- 張皓亭

- 李昱呈

- 林鈞己

- 楊子豪 楊子豪

- 闕霙惠

- 邱碧薇

- 莊錦津

- 劉凱妮

- 陳旺德

- 夏翊媗

- 林秀蕙

- 薛智謙

- 邱伊文

- 陳樂仁

- 陳月妙

- 蔡郁蕙

- 楊珮君

- 吳佩珊

- 林辰潔

- 許靖翊

- 陳民傑

- 丁芃

- 蔡素貞

- 余佳娟

- 陳秀如

- 王妤安

- 吳季珍

- 葉名晏

- 郭怡瑩

- 林晏丞

- 謝文偉

- 林璧真

- 李承芸

- 張伯志

- 蔡雅菁

- 江育汝

- 石佳儀

- 楊廖敏芳

- 邢小萍

- 張筱玲

- 吳宏明

- 陳彥嵐

- 楊淑玲

- 韓玉柑

- 沈若葳

- 林慧欣

- 如珍 蕭

- 張泰山

- 沈淑嬿

- 鄭驊

- 吳俐瑩

- 吳淑芳

- 陳佳艾

- 邵素員

- 邵素貞

- 陳亮惠

- 林秋儀

- 林冠伶

- 姬秀緞

- 李秋芳

- 林芯羽

- 梁育誠

- 林美岑

- 黃芊溱

- 李佳樺

- Alvin Chang

- 林裕勳

- 閉恩濡

- 林蔓婷

- 康平皓

- 趙廷軒

- 劉思廷

- 詹麗娟

- 曾婧紋

- 吳雅雯

- 陳彥宏

- 邱淑媛

- 林正雄

- 林義智

- 張宛婷

- 黃天衣

- 楊筱喬

- 陳麗菁

- 李麗環

- 徐敏才

- 蔡仲明

- 黃仁祥

- 何秀玲

- 陳冠竹

- 洪苑齡

- 魏佩瑩

- 黃依宸

- 謝和穆

- 李美鳳

- 陳芯怡

- 張芳綾

- 蔡定榮

- 邱淑君

- 鄧宇咺

籲請人:

🖊️ 已有405人加入連署!